RTX 5090显卡电容突然爆炸! 散热片都被炸弯了

- 2025-08-29 19:59:42

- 445

从16Pin电源接口烧熔,到显存VRM烧毁,如今RTX 5090又出现了电容爆炸的问题,但这应该不是NVIDIA的锅。

一位Reddit用户报告称,他在深夜编辑视频时,显卡上的一个电容突然爆炸,直接导致附近的散热片弯曲。

这位用户表示,当时显卡温度低于70摄氏度,系统运行稳定,但突然听到一声巨响,他描述道:

“我在凌晨2点编辑视频时,旁边突然响起了一声爆竹般的巨响,声音太大我被吓了一大跳,屏幕变黑,火花和烟雾从机箱中冒出,房间里充满了电气火灾的气味。”

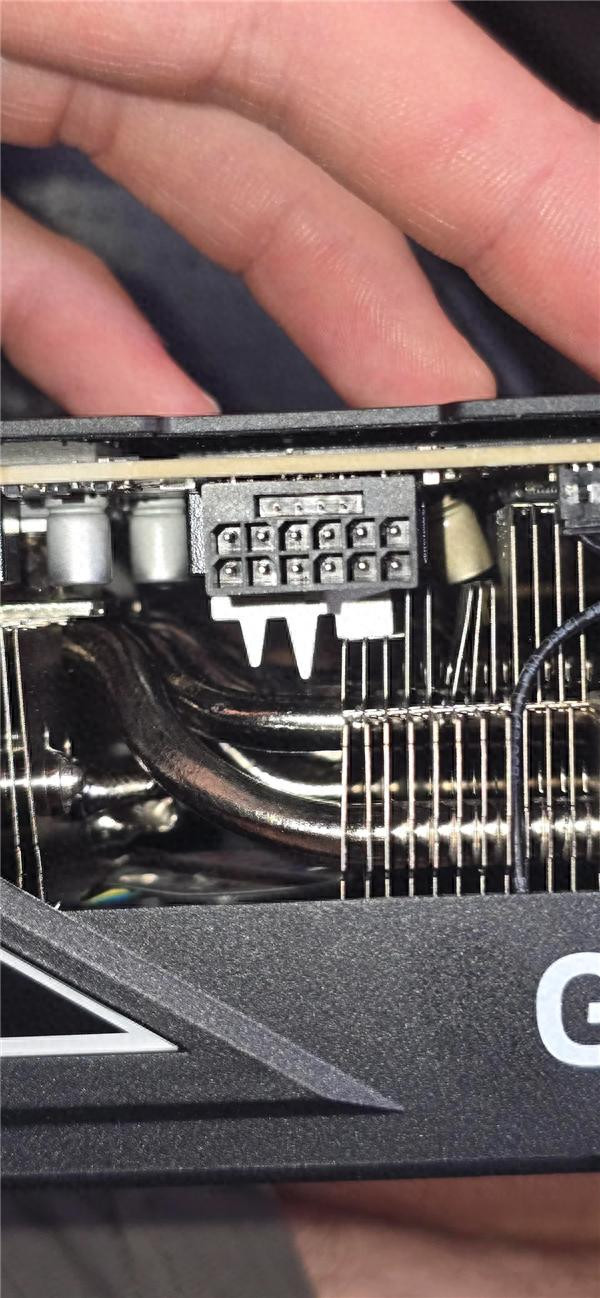

经过检查,他发现爆炸发生在16针电源连接器附近的电容上,爆炸的冲击力导致附近的散热片弯曲,从图片中可以看出,爆炸的威力相当大。

该用户的系统配置包括一款Super Flower Leadex III 1300W 80+ Gold电源,通过该电源附带的12VHPWR电源线连接到了RTX 5090显卡上。

值得注意的是,16针连接器本身并没有问题,而NVIDIA只提供GPU芯片和显存模块,所以电容爆炸可能是厂商使用了低质量的组件,或者焊接缺陷。

还有网友指出,电容和散热片之间直接接触,可能导致热量传递到电容上,从而导致出现问题,幸运的是,该用户已经获得了官方的退货授权。

说到电容,Reddit的另一位网友“Skycladgaming”最近购买了一块讯景的RX 9070 XT显卡,打开包装盒的时候赫然发现里边有一个电容器!

这是厂商多送的?还是因为组装质量问题、运输问题掉落的?

这就不得而知了,除非拆开显卡,逐一对比检查。

在评论中,确实有热心网友提供了TPU网站测试讯景RX 9070 XT Mercury OC时公布的PCB照片。

但是,拆卸显卡不但意味着失去保修,而且这么一个小小的电容,想定位它并不容易。

更何况,就算找到是哪里掉落的,想安全地焊接回去也不是谁都能做到的啊!

所以,最合理的做法就是赶紧找售后换一块新的。

该网友确实也联系了讯景售后,正在等待进一步消息。

小科普:主板、显卡上的电容为何会爆炸?

主板、显卡上的电容(以常见的电解电容为主)发生 “爆炸”(本质是内部压力过大导致外壳破裂、电解液喷溅,并非严格意义上的化学爆炸),核心原因是电容内部结构被破坏或工作环境超出耐受极限。

具体可分为以下几类关键因素,结合电容的工作原理和硬件特性可清晰理解:

一、核心原因:电容 “过热”—— 最主要的诱发因素

电解电容的核心结构是 “正极铝箔 + 负极铝箔 + 电解液 + 绝缘纸”,电解液是液态且对温度敏感的成分。当电容长期或瞬间处于高温环境时,电解液会快速汽化产生高压,最终撑破电容顶部的防爆纹(设计用于定向释放压力,但超过极限时仍会 “炸开”)。

导致过热的具体场景包括:

电压异常:超过电容额定耐压值电容外壳上会标注 “耐压值”(如 16V、25V),若主板 / 显卡的供电电路出现故障(如电源模组损坏、电压调节芯片 VRM 失效),会导致输入电容的电压远超额定值。例如:额定 16V 的电容被输入 20V 电压,内部电场强度骤增,铝箔氧化膜(绝缘层)被击穿,电流瞬间增大(短路),引发剧烈发热,电解液迅速汽化爆炸。

纹波电流过大:长期 “超负荷” 工作电容的核心功能是 “滤波”(滤除供电中的波动电流,即 “纹波”),若硬件长期高负载运行(如显卡满负载挖矿、主板 CPU 超频),会导致通过电容的纹波电流超过其 “额定纹波电流”。纹波电流过大时,电容内部会因 “焦耳热”(I²R,R 为电容等效串联电阻 ESR)持续发热,电解液缓慢升温,长期积累后会突破温度极限(多数电解电容最高耐受温度为 85℃或 105℃),最终破裂。

散热环境恶劣:热量无法排出主板 CPU 附近、显卡 GPU 周围的电容,本身处于高发热区域,若机箱风道堵塞、散热风扇故障,或电容未被散热片覆盖(部分高端显卡 / 主板会给供电电容加散热片),热量会持续堆积。例如:老电脑长期不清理灰尘,电容表面被灰尘覆盖,散热效率下降,即使电压、电流正常,也可能因 “积热” 导致电解液汽化。

二、材质与寿命问题:电容 “老化失效” 引发的破裂

电解电容有明确的 “寿命周期”(通常标注为 “温度 - 寿命曲线”,如 105℃下寿命 2000 小时,85℃下 10000 小时),超过寿命或材质缺陷会导致内部结构失效,间接引发 “爆炸”:

电解液干涸与变质电容长期使用(通常 3-5 年以上,劣质电容更短),电解液会因密封不严缓慢挥发,或因高温氧化变质。此时电容的 “容量” 会大幅下降(无法正常滤波),等效串联电阻 ESR 升高,工作时发热加剧,形成 “容量下降→发热更严重→电解液更快干涸” 的恶性循环,最终因过热爆炸。

劣质电容的材质缺陷部分低端或山寨主板 / 显卡会使用 “台系 Teapo(爆浆王)”“国产杂牌” 等劣质电解电容,其铝箔纯度低(氧化膜不均匀)、电解液杂质多、外壳密封工艺差。这类电容即使在正常电压 / 温度下,也可能因内部氧化膜提前击穿(短路发热),或密封处漏液后进水(引发短路),最终导致 “爆炸”。

三、外部意外:非电容本身的故障诱因

除了电容自身和供电问题,外部物理或环境意外也可能导致电容破裂,常被误判为 “爆炸”:

物理撞击或挤压装机时用力按压电容、显卡插拔时碰撞主板电容,或机箱内部零件松动(如风扇叶片刮到电容),会直接破坏电容外壳或引脚,导致电解液泄漏;若引脚断裂引发短路,还会伴随发热爆炸。

潮湿或腐蚀环境电脑长期处于潮湿环境(如南方梅雨季节),空气中的水汽会通过电容防爆纹或引脚缝隙进入内部,导致铝箔氧化膜腐蚀失效(短路),进而发热爆炸;若环境中有粉尘、油烟,还会加速引脚氧化(接触不良发热)。

电源瞬间浪涌(雷击 / 跳闸)雷电通过电网传导、家里电路跳闸后恢复供电,会产生瞬间高压浪涌(可达数百伏),远超电容耐压值。即使电源有防雷设计,若浪涌强度过大,仍会击穿主板 / 显卡电容,引发瞬间短路爆炸。

总结:电容 “爆炸” 的核心逻辑

电容的本质是 “耐受电压、温度、电流的储能元件”,任何超出其设计极限的因素(电压超规、电流过载、温度过高),或材质 / 寿命导致的内部失效,都会破坏 “电解液 - 铝箔” 的稳定结构,最终因内部压力骤增引发破裂。

日常使用中,选择优质电容(如日系 Nichicon、Rubycon、台系 Teapo 新料)、保持机箱散热通畅、避免硬件超频过度,是预防电容 “爆炸” 的关键。

- 上一篇:三折叠怎么折都全面

- 下一篇:迪桑特周年精工造艺品牌展