量产元年的人形机器人, 要破局C端?

- 2025-08-01 02:56:14

- 199

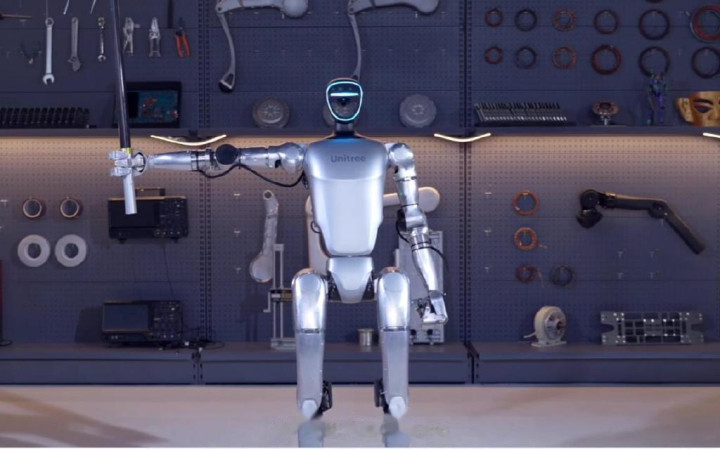

2025年被认为是机器人爆发的元年。近段时间以来,不少人形机器人企业频获大单,被认为正式迈入“人形机器人规模化量产元年”。与此同时,人形机器人也开启了从B端大单到C端场景的破局之路。

盖世汽车研究院指出,随着2025年多家人形机器人公司开始量产,综合特斯拉、FigureAI、优必选、智元机器人、宇树科技等各方发展态势,预计到2029年,全球人形机器人产量将超百万台,市场规模将超1500亿元,市场潜力巨大。不过,人形机器人的发展仍将面临小脑算法、行业标准规范以及成本控制方面的难点和挑战。

频获大单,进入规模化量产元年

7月12日,一则招标公告引爆资本市场:中国移动旗下公司—中移(杭州)信息技术有限公司豪掷1.24亿元采购人形机器人,智元机器人、宇树科技两大国产巨头强势中标。

此外,优必选科技以9051.15万元中标觅亿(上海)汽车科技有限公司机器人设备采购项目,刷新全球人形机器人企业迄今单笔订单的金额记录;而普智机器人也与某智能制造公司签订了人形机器人产品销售框架合同,合同金额约为2825万元人民币(含税)。

据悉,智元与宇树的联合中标项目,则首次将人形机器人批量应用于通信设备制造场景,全尺寸机型需满足复杂环境下的多任务交互能力;优必选此次中标的工业人形机器人WalkerS系列,已进入蔚来、比亚迪等车企生产线,承担搬运、装配等高强度任务。其自研的热插拔换电系统使机器人实现3分钟自主续航,故障率较传统工业机器人下降42%。

在2025年7月之前,人形机器人订单主要集中在高校、科研机构以及零售市场,且单笔采购金额至多百万级,而上述采购方并非实验室或科研机构,而是对成本敏感、效率优先的制造业巨头。

中信建投证券机械首席分析师许光坦表示,在国内产业链方面,本体厂商持续取得订单突破,说明人形机器人在商业化探索方面逐步进入落地阶段。

2023年10月,工信部印发《人形机器人行业发展指导意见》,规划在2025年取得“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术突破,确保核心零部件有效供给。此外,该意见还明确指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源、新能源汽车后的颠覆性产品,成为未来重要经济增长新引擎。

在政策加持与产业链推动下,2025年已经成为人形机器人量产元年。在国内,智元、宇树、优必选、傅利叶等头部龙头如期进行规模量产。有行业人士表示,人形机器人频获大单,打破了资本市场对于人形机器人商业化能力的质疑,被认为是中国正式迈入“人形机器人规模化量产元年”的标志性事件。值得注意的是,智元、宇树中标项目为国内人形机器人市场第一笔上亿大单。

宇树科技创始人王兴兴表示,今年上半年全国智能机器人行业平均增速可达50%到100%。他强调,通用机器人与通用AI结合将成主流,人形机器人虽处早期,但未来3~5年应用会加速落地,目前在服务、家用、工业及救援等场景已有推进,国内外出货量均呈增长态势,需全球合力应对技术挑战。

瞄准C端蓝海市场,开启破局?

在大众的想象中,人形机器人的终极图景总是与家庭场景紧密相连。它或许是清晨准备早餐的“智能管家”,或是陪伴老人散步的“数字伴侣”,或是自动整理房间的“生活助手”。

目前,在B端市场快速起量的同时,人形机器人向C端消费市场的渗透已箭在弦上。

此前,小鹏机器人团队也在周末安排IRON去门店上岗当了一天小鹏G7的销售。小鹏汽车创始人何小鹏表示,IRON从接待用户、为用户递水开车门、下单全流程细节全做到位,并且从算力/空间/续航/补能等,介绍得很全面。

根据媒体报道,特斯拉相关人士透露,目前特斯拉第三代机器人已在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年实现量产,计划5年内年产100万台。

据悉,特斯拉Optimus人形机器人项目自2021年首次亮相以来已取得显著进展,目前已完成两代产品迭代。特斯拉已在2025年启动第三代Optimus研发,马斯克透露该版本将在协调性和复杂任务执行能力上实现突破,预计能完成叠衣服、照顾小孩等家庭场景任务。

不过,现实的技术演进路径往往更具务实色彩:当前人形机器人虽已在工业质检、商业服务等B端场景实现规模化落地,但要真正走进C端市场,仍需跨越环境适应性与成本控制两座大山。

市场研究显示,中国人形机器人市场规模预计2030年突破千亿元,全球市场规模2035年有望达到1.12万亿元人民币。

行业研究报告更是指出,从短期来看,全球市场规模在2025年预计突破百亿元,其中工业场景贡献主要增量,如比亚迪、吉利等车企已在生产线部署人形机器人。中期来看,市场规模在2030年有望达千亿级,服务场景(零售、养老)和特种作业(核电站、深海探测)渗透率提升。长期来看,市场规模在2035年或达万亿级别,家庭服务、教育娱乐等C端场景成为核心驱动力。

- 上一篇:男子吃见手青中毒一直帮凤凰捋毛

- 下一篇:韩乔生说国足在狼藉中翻出一粒金子